Un débat patrimonial encore vif

Du Nigeria au Bénin, la circulation d’œuvres africaines hors du continent nourrit encore les conversations des campus de Mfilou comme celles du quartier Plateau des 15 ans. Pour beaucoup, il s’agit moins d’argent que de mémoire partagée.

Depuis les indépendances, des milliers d’objets ont déjà retrouvé leur pays d’origine, mais l’essentiel dort encore dans les réserves de musées européens ou nord-américains. Juristes, artistes et diplomates travaillent donc à accélérer ce mouvement sans brusquer les équilibres diplomatiques.

Les conventions internationales, souvent jugées techniques, s’avèrent le levier principal pour garantir un retour durable, sécurisé et reconnu des biens culturels. Leur histoire, jalonnée d’avancées et de blocages, mérite qu’on la revisite sous l’angle congolais et africain.

1970 : la Convention UNESCO balise le terrain

Adoptée en 1970 et entrée en vigueur deux ans plus tard, la Convention de l’UNESCO interdit l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels. Elle marque la première reconnaissance mondiale d’un droit collectif des peuples à leur patrimoine.

Le texte distingue les États exportateurs, souvent d’anciennes colonies, et les États importateurs où le marché de l’art prospère. Cette dichotomie ouvre la voie à des négociations bilatérales dont la réussite dépend largement de la volonté politique de chaque capitale.

En Afrique centrale, la convention sert désormais de référence pour les demandes adressées aux musées européens. Le Nigeria, le Bénin mais aussi la République du Congo s’appuient sur son cadre quand ils élaborent leurs dossiers de restitution.

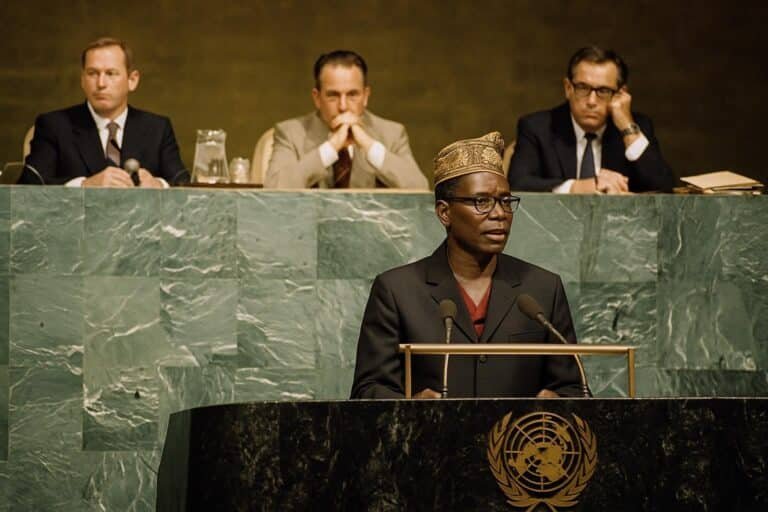

Mobutu Sese Seko, voix africaine à l’ONU

Dès 1973, le président zaïrois Mobutu Sese Seko s’adresse à l’Assemblée générale de l’ONU pour dénoncer un « pillage sauvage et systématique » des œuvres africaines, rappelant que la perte n’est pas seulement économique mais identitaire.

Son discours, fréquemment cité dans les cénacles patrimoniaux, pèse encore dans les arbitrages diplomatiques. Il a souligné que la restitution permet de « recouvrer une part de mémoire », un argument aujourd’hui repris par de nombreux gouvernements et organisations civiques.

Bien que prononcé au nom d’un autre Congo, ce plaidoyer résonne jusqu’à Brazzaville, où universitaires et responsables culturels s’en servent pour nourrir leurs stratégies de sensibilisation auprès des collectivités locales et des partenaires étrangers.

Brazzaville, carrefour culturel et juridique

La capitale congolaise héberge depuis 2021 un comité inter-institutionnel chargé de suivre les dossiers de restitution. Le ministère de la Culture y collabore avec la Faculté des lettres et le musée Mâ Loango pour documenter les provenances et négocier les retours.

Les experts brazzavillois s’appuient aussi sur la Convention UNIDROIT de 1995, complémentaire du texte de 1970. Celle-ci facilite la résolution de litiges privés, un point crucial lorsque des pièces circulent entre antiquaires et acheteurs particuliers.

« Nous voulons des accords équitables, pas des confrontations », résume un juriste du comité. Il rappelle que la diplomatie culturelle congolaise privilégie la coopération scientifique, les prêts de longue durée et les programmes de formation conjointe.

Professionnels africains, génération engagée

L’École du Patrimoine Africain de Porto-Novo et l’Université Senghor d’Alexandrie forment chaque année des étudiants venus de toute l’Afrique centrale, dont plusieurs Congolais. Ces cadres maîtrisent désormais la traçabilité, la conservation préventive et la négociation internationale.

Le Musée royal de l’Afrique centrale ou l’ICOM publient régulièrement des listes rouges d’objets volés. Grâce à ces outils, la jeune génération peut vérifier l’historique d’une pièce avant toute acquisition et dénoncer d’éventuels circuits illicites.

Ce professionnalisme apaise les réticences des musées occidentaux, rassurés de savoir que les œuvres bénéficieront d’infrastructures adaptées et d’équipes qualifiées une fois rentrées à Pointe-Noire, Oyo ou Brazzaville.

Des défis toujours ouverts, mais un cap clair

Malgré cinquante ans de textes, le marché noir de l’art reste actif. Des frontières poreuses, des archivages incomplets et la spéculation numérique compliquent les contrôles. Toutefois, la multiplication d’accords bilatéraux montre qu’une dynamique vertueuse gagne du terrain.

À Brazzaville, un projet de futur Centre national de restitution est à l’étude. S’il aboutit, il hébergera des laboratoires, des espaces d’exposition et des programmes scolaires, consolidant l’idée que le patrimoine récupéré doit avant tout servir l’éducation.

La prochaine étape pourrait être une convention régionale d’Afrique centrale, complémentaire des textes mondiaux. « Nous gagnerions en réactivité et en solidarité », estime un conservateur brazzavillois. Les négociations informelles ont déjà commencé, signe d’une confiance renouvelée.

En attendant, de simples citoyens se mobilisent. Des collectifs d’étudiants organisent des expositions temporaires avec des reproductions en impression 3D pour raconter l’histoire des pièces encore à l’étranger. Cette appropriation symbolique prépare les esprits à accueillir les originaux.

Un potentiel économique partagé

Au-delà de la dimension identitaire, les économistes estiment que le retour d’objets majeurs pourrait générer un tourisme culturel supplémentaire de plusieurs dizaines de milliers de visiteurs par an à Brazzaville, créant emplois directs dans l’hôtellerie, la médiation et l’artisanat.

Le ministère du Tourisme travaille déjà avec des agences privées pour construire des circuits combinant patrimoine restitué, sites naturels du Pool et scène musicale émergente. L’objectif est de montrer que mémoires africaines et développement local peuvent avancer de concert.