Le scrutin d’octobre s’annonce plus ouvert que prévu

Le retrait inattendu de la Mexicaine Gabriela Ramos a bouleversé la course à la direction générale de l’Unesco. Les cinquante-huit membres du Conseil exécutif voteront début octobre pour ne conserver qu’un seul nom, soumis en novembre à la Conférence générale élargie à cent quatre-vingt-quatorze États.

Longtemps donné favori, l’Égyptien Khaled El-Enany avait lancé sa campagne il y a trois ans, profitant d’une fenêtre diplomatique rare. Or, la dynamique s’est érodée à mesure que les soutiens se sont réajustés, tandis que le Congolais Firmin Édouard Matoko engrange désormais un capital politique visible.

Deux profils aux trajectoires complémentaires

Ancien ministre égyptien des Antiquités puis du Tourisme, Khaled El-Enany incarne la continuité d’une diplomatie culturelle active au Moyen-Orient, forte du rayonnement patrimonial du Caire. Son programme insiste sur la protection des biens anciens et l’attractivité des sciences pour les jeunes.

Face à lui, Firmin Édouard Matoko, haut fonctionnaire de l’organisation, a piloté pendant plus de vingt ans des programmes éducatifs et scientifiques sur plusieurs continents. « Il parle la langue interne de l’Unesco avec la souplesse d’un praticien », confie un expert parisien proche du dossier.

L’importance décisive des groupes électoraux

Le Conseil exécutif n’est pas un bloc homogène. Ses membres sont structurés en six groupes régionaux dont les intérêts se croisent. L’Égypte siège dans le groupe arabe, appuyé par les monarchies du Golfe, tandis que la République du Congo bénéficie du groupe africain, extrêmement sollicité lors des scrutins multilatéraux.

En février, l’Union africaine a officialisé l’« unique candidature africaine » de Brazzaville, éliminant tout risque de dispersion des voix sur le continent. Ce geste, salué à Addis-Abeba, offre à Firmin Édouard Matoko une base électorale stratégique pouvant compter jusqu’à dix-sept suffrages.

Une offensive diplomatique congolaise discrète mais efficace

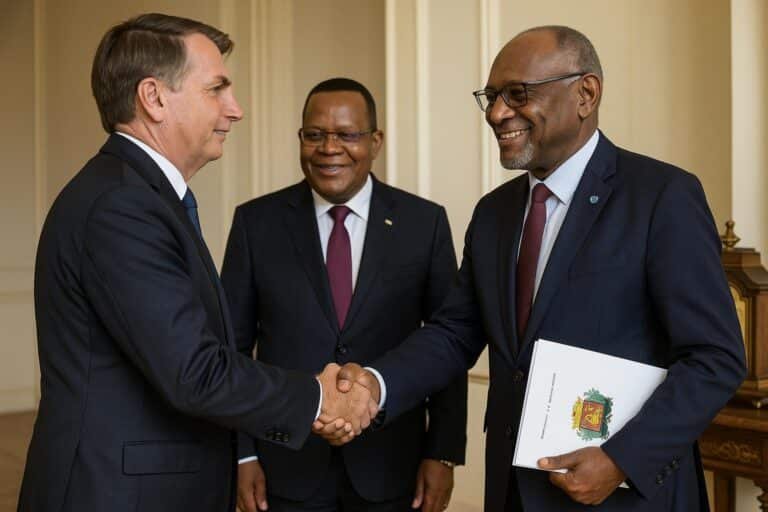

À la demande du président Denis Sassou Nguesso, la diplomatie congolaise a déployé depuis avril une équipe resserrée auprès des capitales membres du Conseil exécutif. Réunions bilatérales, notes argumentaires et entretiens virtuels ont été privilégiés pour valoriser le parcours interne du candidat.

« Notre démarche mise sur l’écoute plutôt que sur les effets d’annonce », souligne une source au ministère des Affaires étrangères à Brazzaville. Les ambassadeurs congolais ont insisté sur la gouvernance inclusive, la transparence budgétaire et la revitalisation des réseaux de recherche, thèmes chers aux partenaires nordiques et latino-américains.

Le signal envoyé par le retrait mexicain

La candidature de Gabriela Ramos, soutenue par une partie de l’Amérique latine, concentrait un vote charnière de huit pays. Son retrait ouvre un espace que chacune des deux campagnes tente de combler. Selon un négociateur d’Asie-Pacifique, « les électeurs cherchent désormais le profil capable de rassembler, pas seulement de réformer ».

Le camp congolais multiplie donc les échanges avec le Costa Rica, le Chili ou encore le Pérou, tandis que l’Égypte renforce sa présence dans la zone Caraïbes. Les promesses de coopération universitaire et de mobilité étudiante figurent en bonne place dans les argumentaires transmis aux chancelleries.

Des enjeux qui dépassent les deux candidats

Au-delà des personnes, la bataille reflète les redéfinitions géopolitiques du multilatéralisme culturel. L’Afrique entend peser davantage dans la diplomatie intellectuelle mondiale, alors que l’Égypte revendique un leadership historique sur la rive sud de la Méditerranée.

La prochaine directrice ou le prochain directeur devra gérer la transformation numérique du patrimoine, la réduction des inégalités éducatives et la sauvegarde de sites menacés par le changement climatique. Ces priorités figurent dans les deux programmes, même si l’approche de Firmin Édouard Matoko insiste davantage sur le partage de savoirs Sud-Sud.

Samarcande, dernière étape d’un marathon

La 44ᵉ Conférence générale se tiendra en novembre à Samarcande, ville symbolique des routes de la soie. Le vainqueur du vote d’octobre y sera formellement intronisé, mais devra encore agréger un consensus parmi les pays non membres du Conseil exécutif.

Khaled El-Enany mise sur le soutien arabe élargi et sur la notoriété du patrimoine égyptien pour convaincre. Firmin Édouard Matoko, lui, compte sur la densité de son parcours interne et sur la mobilisation africaine. « C’est la première fois qu’un cadre de l’organisation part avec une telle avance d’estime », observe un diplomate africain.

Vers un résultat à suspense contrôlé

Les diplomates interrogés s’entendent sur un point : aucun des deux prétendants ne possède aujourd’hui la majorité absolue. Les quinze voix encore indécises se distribuent entre l’Asie-Pacifique et l’Europe de l’Est, régionales où l’Unesco finance d’importants projets scientifiques.

La capacité de chaque camp à garantir la continuité des programmes sera cruciale. « Nous regardons la fiabilité budgétaire et la gouvernance », confie un représentant d’Europe centrale. Sur ce terrain, le profil administrateur de Firmin Édouard Matoko semble rassurer, tandis que l’Égypte insiste sur sa relation financièrement stable avec l’organisation.

Brazzaville mise sur la visibilité régionale

Depuis Brazzaville, plusieurs forums publics rappellent le potentiel symbolique d’une victoire congolaise. Des débats organisés à l’Université Marien-Ngouabi ont souligné la valeur d’exemple pour la jeunesse africaine qu’aurait l’accession d’un cadre du continent à la tête de l’Unesco.

« Elle montrerait que l’excellence locale peut guider les normes globales », résume la sociologue Justine Ikouanga. Cette mise en avant, sans triomphalisme, nourrit un sentiment d’appropriation nationale de la candidature et démontre la volonté de Brazzaville de promouvoir un multilatéralisme inclusif.

Ce que peut changer le vote d’octobre

Si Firmin Édouard Matoko est sélectionné, l’Afrique renforcerait sa représentation parmi les grandes enceintes onusiennes, après l’élection du Tchadien Moussa Faki à la Commission de l’Union africaine ou celle du Nigérian Akinwumi Adesina à la BAD. En cas de succès égyptien, Le Caire consoliderait sa diplomatie culturelle.

Quel que soit l’issue, l’organisation hériterait d’un dirigeant rompu aux défis du patrimoine et de l’éducation, deux champs devenus critiques dans un monde traversé par les crises sanitaires, climatiques et numériques. Les électeurs devront donc arbitrer entre deux styles plus que deux visions contradictoires.