L’arrêt de la cour d’Alger et la souveraineté judiciaire en débat

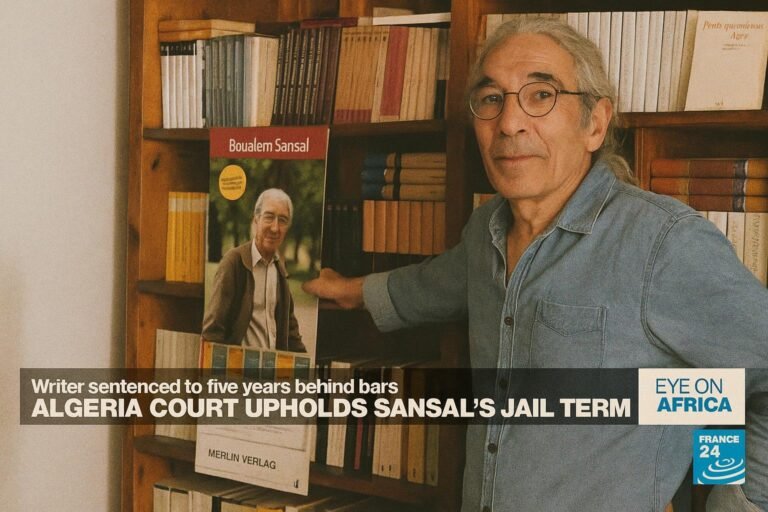

La Chambre criminelle du tribunal d’Alger a confirmé, en appel, la condamnation à cinq années de réclusion prononcée contre l’écrivain et ingénieur Boualem Sansal. Les chefs d’inculpation, liés à des accusations d’atteinte à l’ordre public, révèlent une vision éminemment souveraine de la régulation de la parole littéraire dans un contexte où le champ politique demeure particulièrement sensible. Plusieurs observateurs rappellent que la Constitution algérienne érige la sécurité nationale au rang de priorité absolue, laissant à l’exécutif une marge d’appréciation notable dans la définition des limites d’expression (selon des sources juridiques locales). Pour les diplomates accrédités à Alger, la décision reflète moins un isolement que la volonté des autorités d’affirmer leur autonomie normative face à toute pression extérieure.

Le cas Sansal interpelle néanmoins la communauté internationale sur la fine ligne séparant ordre public et liberté de création. À Paris ou à Bruxelles, certains chancelleries relèvent « une dérive préoccupante », tandis que les ministères de la Culture de plusieurs pays du Sud saluent, plus discrètement, la « cohérence interne » de la jurisprudence algérienne. Cette polarisation illustre l’importance, pour les États africains, de définir leurs propres équilibres entre protection de la cohésion nationale et encouragement de la pluralité intellectuelle.

Ghana : une opération de police modèle contre la traite transfrontalière

Au sud du Sahara, la police ghanéenne a mis un terme à une affaire de recrutement frauduleux d’envergure, sauvant soixante-seize citoyens retenus dans des ateliers clandestins au Nigeria. D’après les premiers communiqués sécuritaires, les victimes avaient été attirées par des offres d’emploi fictives avant d’être contraintes à des activités illicites. L’opération, menée en coordination avec les services nigérians, a mis en lumière la circulation fluide mais dangereuse des réseaux criminels dans l’espace Cedeao.

Accra utilise cette réussite tactique pour souligner son engagement en faveur des Objectifs de développement durable, notamment la cible 16.2 relative à l’éradication de la traite d’êtres humains. Les bailleurs multilatéraux apprécient la démarche, jugée exemplaire en matière de coopération policière régionale. Au-delà de l’aspect humanitaire, l’enjeu diplomatique est clair : il s’agit de consolider l’image d’un Ghana sécuritaire et fiable, capable de protéger les flux économiques tout en respectant les standards internationaux. Cette approche fait écho aux priorités de plusieurs capitales d’Afrique centrale, dont Brazzaville, également mobilisées sur la sécurisation des corridors transfrontaliers.

Le nouveau souffle du cinéma béninois et la construction d’un soft power africain

Dans un registre plus créatif, Cotonou s’impose progressivement comme un foyer d’expression cinématographique. Le Festival international de Ouidah, relancé après la crise sanitaire, a révélé une génération d’auteurs décidés à raconter l’Afrique au prisme de récits contemporains, déjouant les clichés exotiques. Soutenus par un Fonds national d’aide à la production et par des partenariats avec des plateformes numériques, ces réalisateurs réinventent les codes narratifs tout en s’adressant à un public global.

Pour les stratèges du ministère béninois des Affaires étrangères, le septième art devient un levier d’influence comparable à la musique nigériane ou au design sud-africain. La diplomatie culturelle se transforme ainsi en catalyseur de croissance, attirant investisseurs et touristes, mais aussi en vecteur de notoriété internationale. Le modèle béninois inspire d’ores et déjà plusieurs chancelleries d’Afrique centrale désireuses de valoriser leurs patrimoines immatériels.

Regards de Brazzaville : gouvernance culturelle et stabilité régionale

Si ces trois dynamiques relèvent de contextes distincts, elles convergent sur un même impératif : la nécessité de renforcer les institutions tout en préservant la cohésion sociale. Au Congo-Brazzaville, la Stratégie nationale de développement durable place la culture et la sécurité humaine parmi les axes transversaux. Brazzaville suit donc avec intérêt l’équilibre algérien entre autorité et libertés, l’efficacité ghanéenne face aux réseaux criminels, et l’audace béninoise dans la diplomatie du cinéma. Autant de références qui nourrissent les échanges bilatéraux et multilatéraux auxquels participe activement la République du Congo.

Dans les salons diplomatiques de la capitale congolaise, l’affaire Sansal suscite une réflexion sur les cadres juridiques nécessaires à la sauvegarde de l’unité nationale, tandis que l’opération de police ghanéenne alimente les discussions autour d’une plate-forme régionale de lutte contre la traite des personnes. Quant au soft power béninois, il offre un miroir pour les créateurs congolais, encouragés à mettre en valeur la richesse plurielle de la musique, du théâtre et des arts visuels de la Sangha au Kouilou. Cette convergence illustre une réalité partagée : le rayonnement africain, dans toute sa complexité, se dessine à la jonction de la rigueur institutionnelle, de la protection des citoyens et de l’audace créative.