Une tempête de désinformation au cœur de Nairobi

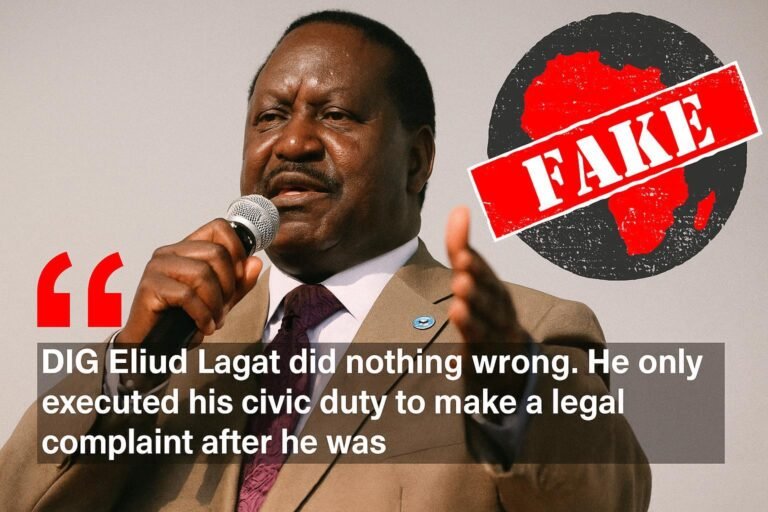

Le 8 juin 2025, le décès en détention du blogueur et enseignant Albert Ojwang a provoqué un séisme politique au Kenya. Tandis que les manifestants défilaient de Kisumu à Mombasa, un visuel surgissait sur Facebook : l’ancien Premier ministre Raila Odinga y semblait défendre le vice-inspecteur général de la police, Eliud Lagat, contraint de se mettre en retrait après avoir été cité dans l’enquête. En quelques heures, la citation supposée – « DIG Eliud Lagat n’a rien fait de mal » – envahissait les groupes WhatsApp des chauffeurs de boda-boda et les fils Telegram des administrations de comtés.

Le phénomène n’est pas anodin. Dans une société où plus de 17 millions de Kényans s’informent d’abord via leur smartphone, la viralité d’une simple image peut remodeler des perceptions politiques patiemment construites. Ici, le récit visait à renvoyer Odinga, figure historique de l’opposition et chantre d’une réforme de la police, dans le camp de ceux qui chercheraient à étouffer la vérité.

Fausses citations et crédibilité politique en jeu

La plausibilité apparente de la déclaration tient à la configuration politique actuelle : si Odinga demeure le chef de l’Orange Democratic Movement, plusieurs de ses alliés siègent au gouvernement d’ouverture voulu par le président William Ruto. Certains stratèges numériques ont donc jugé crédible l’image d’un leader modérant son discours pour protéger un officier de haut rang.

Pourtant, aucun média de référence, qu’il s’agisse du Daily Nation ou de KTN News, n’a rapporté les propos incriminés. Sur X, le service de presse de l’ODM a apposé le sceau « FAKE » sur le visuel ; Raila Odinga lui-même, lors d’un point presse le 10 juin, a réclamé « justice et transparence totale » pour la famille d’Ojwang. L’incohérence entre la rhétorique officielle et la citation virale aurait dû alerter les internautes. Elle illustre toutefois la fragilité de la réputation d’un dirigeant dans un écosystème informationnel saturé.

Pour de nombreux diplomates en poste à Nairobi, l’épisode rappelle que la crédibilité est désormais aussi vulnérable qu’une connexion 4G instable : quelques pixels retouchés suffisent à rogner la stature d’un acteur clé du dialogue national.

La violence policière, angle mort du contrat social kényan

L’affaire Albert Ojwang a replacé la violence institutionnelle au centre du débat. Le rapport d’autopsie a décrit des lésions compatibles avec des coups assénés à la tête et sur le thorax, contredisant la version initiale d’une « chute accidentelle ». Sous pression, Eliud Lagat a annoncé « se retirer pour faciliter les investigations », procédure rare dans un appareil sécuritaire peu coutumier de l’autocritique.

Cette mise en retrait ne suffit pas à apaiser les ONG locales. Amnesty Kenya dénombre déjà plus de 50 décès en détention depuis janvier 2025. Le Haut-commissariat britannique, rappelant les engagements pris au sein de l’Initiative de réforme du secteur de la sécurité, a appelé à « une enquête indépendante et crédible ». Dans un tel climat, toute tentative de blanchir un officier supérieur revêt une charge symbolique explosive.

La gravité du dossier renforce la pertinence d’une réflexion sur la responsabilité hiérarchique : le Kenya a certes promulgué en 2011 une loi créant l’Independent Policing Oversight Authority, mais ses recommandations tardent souvent à se traduire en poursuites. L’éventualité d’une réintégration prématurée de Lagat, même hypothétique, aurait sapé la confiance déjà ténue du public envers la police.

Instrumentalisation du numérique et diplomatie régionale

La circulation de la fausse citation s’inscrit dans une tendance plus large : l’instrumentalisation des réseaux sociaux à des fins de mobilisation partisane. Selon le Centre africain d’études sur la gouvernance numérique, près de la moitié des contenus politiques viraux publiés au Kenya pendant la période électorale de 2022 présentaient un degré d’altération des faits. La sophistication croissante des graphismes et la segmentation algorithmique des audiences compliquent la riposte institutionnelle.

Au-delà des frontières kényanes, l’épisode fait écho aux inquiétudes partagées par la Communauté d’Afrique de l’Est. Kampala, Addis-Abeba ou Dar es Salam observent cette hybridation entre violence étatique et désinformation avec un mélange de fascination et de crainte : dans des contextes où les forces de sécurité demeurent puissantes, la manipulation numérique devient un levier d’influence à faible coût.

L’Union européenne, qui finance un programme d’appui à l’intégrité de l’information dans la région, privilégie désormais une approche conjointe alliant vérification en temps réel, éducation aux médias et soutien aux régulateurs audiovisuels. Comme le note une diplomate française, « la bataille de la transparence se joue autant dans les morgues que sur les serveurs ».

Quel précédent pour la gouvernance démocratique en Afrique de l’Est

La tentative de discréditer Raila Odinga souligne le risque de voir la sphère numérique devenir l’arrière-cour des luttes de succession politiques. Si de faux visuels peuvent inverser la perception d’un dirigeant en quelques heures, la sanction démocratique se retrouve faussée, sapant la légitimité des institutions issues des urnes.

Le gouvernement Ruto a promis de renforcer la Computer Misuse and Cybercrimes Act. Encore faut-il que l’application de la loi ne se transforme pas en instrument de musellement de l’opposition. L’équilibre entre lutte contre l’intox et préservation de la liberté d’expression demeure délicat, comme le rappellent les précédents tanzaniens.

Pour les partenaires internationaux, l’urgence est double : accompagner les autorités kényanes vers une police redevable et promouvoir un écosystème informationnel résilient. À défaut, la mort d’Albert Ojwang ne serait qu’une tragédie supplémentaire, amplifiée par des échos numériques capables d’ébranler toute la région.