Mémoire d’une ligne de partage

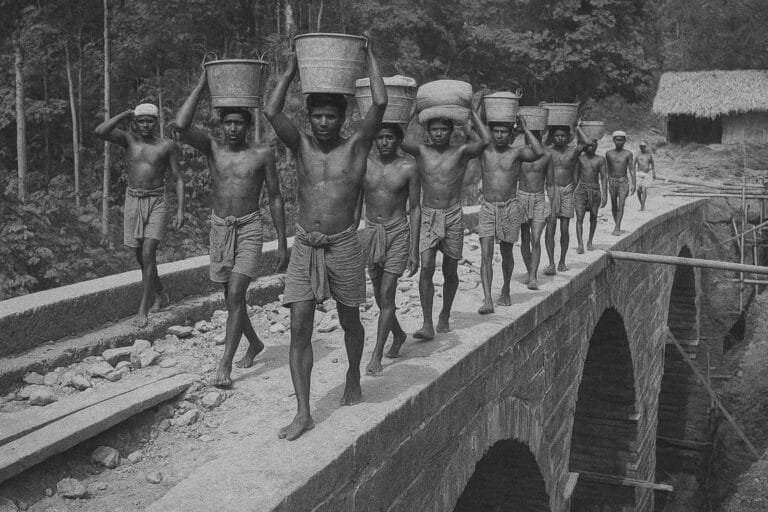

Lorsque la sirène du premier train Congo-Océan retentit le 10 juillet 1934, l’écho de la modernité se confondait avec celui d’un drame humain encore inavoué. Les 512 kilomètres reliant Brazzaville à Pointe-Noire ont coûté la vie à plusieurs milliers de travailleurs africains, enrôlés sous le régime indigène du travail forcé. Cette réalité, longtemps reléguée aux marges du discours officiel, réapparaît aujourd’hui avec une acuité nouvelle, portée par des historiens, des cinéastes et des diplomates soucieux d’un récit équilibré.

De la colonisation à la souveraineté assumée

À l’aube de l’indépendance, la République du Congo a hérité d’une infrastructure aux fondations ambiguës : outil de désenclavement stratégique, mais aussi cicatrice coloniale. Les gouvernements successifs, notamment sous l’autorité du président Denis Sassou Nguesso, ont cherché à transformer ce legs en vecteur de souveraineté économique. Le discours officiel, prononcé lors de la cérémonie du quatre-vingtième anniversaire de la ligne, insistait sur « la réappropriation nationale d’un patrimoine industriel devenu matrice de l’intégration régionale ». Une manière de reconnaître sans excuser, et de transcender sans oublier.

Renouveau infrastructurel et coopération internationale

Les réhabilitations successives lancées depuis 2006, avec le concours d’ingénieries chinoises et européennes, ont permis de sécuriser les ouvrages d’art et de moderniser la signalisation. L’objectif affiché de Pointe-Noire est clair : élever la cadence logistique du corridor Congo-Océan pour soutenir la Zone de libre-échange continentale africaine. Selon le ministère des Transports, la capacité de fret est passée de 300 000 à 800 000 tonnes par an en une décennie, chiffre amené à tripler à l’horizon 2030.

Le défi de la mémoire partagée

Parallèlement, la diplomatie culturelle congolaise s’attache à inscrire le site dans les circuits de la mémoire mondiale. Un projet de centre d’interprétation, élaboré en partenariat avec l’UNESCO, entend restituer la trajectoire des travailleurs, leurs noms, leurs langues et leurs villages d’origine. « Il ne s’agit pas de céder à une quelconque repentance, mais de donner aux familles la place qui leur revient dans le récit national », confiait récemment un conseiller du chef de l’État. Cette approche inclut des programmes éducatifs dans les lycées de Dolisie et de Mindouli, articulés autour de témoignages filmés et de collectes d’archives orales.

Perspectives géopolitiques en Afrique centrale

La recomposition des routes de matières premières, des hydrocarbures aux minerais critiques, confère à la ligne Congo-Océan une résonance stratégique au-delà des frontières nationales. L’Union africaine encourage la connexion de ce corridor à celui de la République démocratique du Congo via le pont route-rail du futur, tandis que les partenaires du Golfe de Guinée voient dans cette dorsale terrestre un levier de diversification post-pétrole. Pour Brazzaville, l’enjeu est double : consolider une position de hub et démontrer, par la gestion apaisée de la mémoire, la maturité institutionnelle exigée par les bailleurs multilatéraux.

Vers une diplomatie de la réconciliation

Au-delà des bilans chiffrés, la trajectoire récente du Congo-Océan illustre la capacité d’un État à convertir des souvenirs douloureux en moteur d’influence. Les autorités congolaises, sans jamais renier la gravité des faits, privilégient une pédagogie de la nuance, évitant l’écueil d’une charge anachronique contre la puissance coloniale d’hier. Face aux caméras, des descendants d’ouvriers et des représentants de compagnies ferroviaires françaises dialoguent, dépassant la posture accusatoire pour envisager des coopérations techniques sur l’entretien des locomotives hybrides. Cet exercice de sincérité maîtrisée participe d’une diplomatie du « dire vrai » qui renforce la crédibilité de Brazzaville sur les scènes continentale et multilatérale.

Entre souvenance et avenir durable

La ligne Congo-Océan flotte désormais entre plusieurs temporalités : tombeau muet des pionniers disparus, couloir logistique vital, et laboratoire d’une gouvernance mémorielle en prise avec les exigences du développement durable. De l’entretien régulier des talus à la mise en circulation prochaine de rames à propulsion hydrogène, chaque décision traduit la volonté conjointe de tourner la page sans arracher les feuillets. À l’heure où les diplomates s’accordent à considérer la mémoire comme un actif géopolitique, le Congo-Brazzaville démontre qu’il est possible de conjuguer reconnaissance historique, pragmatisme économique et stabilité politique.