La candidature congolaise à l’Unesco en perspective

Dans le paysage multilatéral, le poste de directeur général de l’Unesco concentre des arbitrages subtils où se croisent diplomatie culturelle, intérêts éducatifs et équilibres géopolitiques. Le Congo-Brazzaville, sous l’impulsion du président Denis Sassou-Nguesso, a jeté son dévolu sur cette fonction stratégique en alignant le Dr Edouard Firmin Matoko, haut fonctionnaire reconnu au sein de l’institution parisienne. La décision, annoncée en juin, a rapidement donné lieu à une mobilisation gouvernementale articulée autour d’un argument clé : après l’Égypte en 2009, une nouvelle voix africaine serait en mesure de porter les enjeux de diversité culturelle et d’éducation inclusive au sein d’un monde fracturé par les crises.

Une stratégie diplomatique régionale calibrée

Du 28 juillet au 1ᵉʳ août 2025, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso a parcouru Libreville, Ouagadougou, Monrovia, Abidjan et Abuja, prolongeant ainsi la mission engagée une semaine plus tôt par le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Gakosso. Le choix de ces capitales n’a rien de fortuit. Il répond à la logique du consensus africain recherché par Brazzaville, où le poids respectif des États francophones, anglophones et lusophones peut influencer la répartition finale des voix à l’Unesco. La présidence de transition du Gabon, les autorités burkinabè, la nouvelle administration libérienne, l’exécutif ivoirien et la première économie du continent que représente le Nigéria ont tous reçu le message écrit du chef de l’État congolais. Chaque entretien, selon les confidences d’un conseiller diplomatique présent lors de la tournée, a mis en avant les convergences régionales dans le domaine de l’éducation et du patrimoine immatériel.

Le Premier ministre, messager de la voix de Brazzaville

En privilégiant la figure du chef du gouvernement plutôt que celle d’un émissaire technique, Brazzaville a donné à cette campagne le relief politique attendu par ses partenaires. Anatole Collinet Makosso, ancien ministre de l’Enseignement primaire, a bâti ses argumentaires sur son expérience des réformes éducatives, rappelant notamment le programme national de réhabilitation des écoles rurales lancé en 2022. « Le Congo n’aspire pas à brandir un drapeau solitaire, mais à fédérer les attentes africaines dans une architecture onusienne plus équitable », a-t-il déclaré à Libreville, soulignant l’importance cruciale de la cohésion continentale. Cette dimension humaniste rejoint la doctrine de diplomatie de développement promue par le président Sassou-Nguesso, selon laquelle l’influence se nourrit de projets concrets plutôt que de slogans.

L’enjeu géopolitique d’une direction africaine

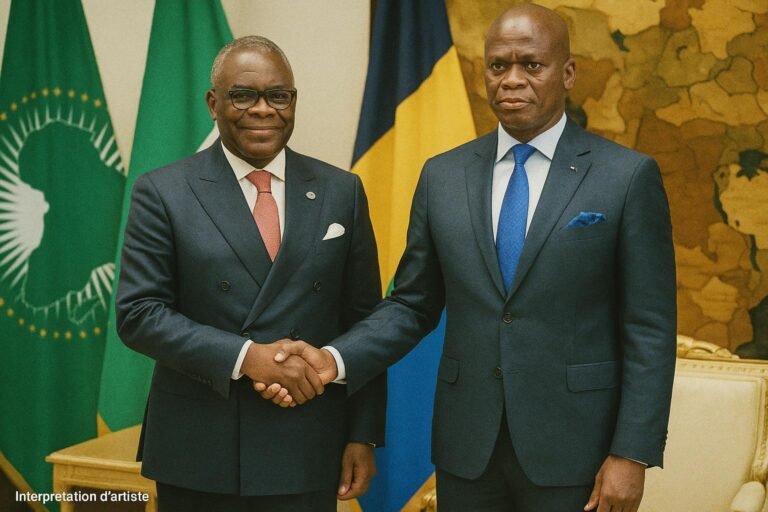

Au-delà des aspects protocollaires, la candidature congolaise se déploie dans un contexte de recomposition des alliances. La rivalité feutrée entre puissances émergentes pour l’accès aux postes de la famille onusienne rend chaque voix comptable. Dans sa discussion avec le vice-président nigérian Kashim Shettima, le Premier ministre a insisté sur « la neutralité active » de Brazzaville, concept forgé dans les années 1990 pour décrire la capacité congolaise à dialoguer avec tous les blocs, du G77 à l’Union européenne. Cette posture, relevée récemment par l’Institute for Security Studies (Pretoria), pourrait offrir à l’Unesco un leadership capable d’entendre aussi bien les préoccupations des Petits États insulaires que les impératifs de l’Alliance pour l’Éducation verte issue de la COP28.

Cap sur le Moyen-Orient : relais supplémentaires

Après l’étape africaine, Ankara, Doha et Abu Dhabi figurent au menu du chef du gouvernement. Le choix de ces escales reflète deux réalités convergentes : un Moyen-Orient de plus en plus influent dans les organisations internationales et la nécessité pour Brazzaville d’élargir sa base de soutien au-delà du cercle africain. Les fonds d’aide à la reconstruction patrimoniale octroyés par le Qatar, l’investissement turc dans les bourses universitaires et la diplomatie culturelle émiratie constituent autant de ponts avec l’agenda programmatique de l’Unesco. Des diplomates confient que la délégation congolaise mettra en avant l’expérience du candidat Matoko dans la coordination des partenariats public-privé, notamment le projet “Routes du patrimoine africain” lancé en 2023 sous l’égide de l’Union africaine.

Vers Samarcande : les prochaines cartes à jouer

La 43ᵉ session de la Conférence générale, prévue entre octobre et novembre 2025 à Samarcande, se profile déjà comme la consécration d’un long processus de persuasion discrète. En amont, les rendez-vous informels de la Semaine ministérielle de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre, puis les réunions du Bureau de coordination du Mouvement des Non-Alignés, offriront des tribunes essentielles. Les experts congolais misent sur la convergence entre priorités climatiques, numérisation des contenus éducatifs et protection des langues locales pour consolider un bloc de votes estimé à une soixantaine d’États. Dans les couloirs de l’Unesco, certains observateurs estiment que la diplomatie proactive de Brazzaville pourrait, à défaut de rallier tous les suffrages du premier tour, imposer la candidature africaine comme épicentre d’un compromis final.

Un pari de soft power mesuré

La quête congolaise s’inscrit enfin dans une logique de soft power assumé. À l’heure où les financements de l’Unesco sont soumis à la volatilité des contributions volontaires, placer un Africain au sommet de l’institution renforcerait la légitimité des programmes pour la jeunesse et l’égalité des genres sur le continent. Pour Brazzaville, la réussite de cette campagne serait moins une victoire individuelle qu’un signal adressé à l’ensemble des États africains : l’influence se cultive à travers la constance diplomatique, l’expertise technique et l’art du consensus. En ce sens, le marathon du Premier ministre Anatole Collinet Makosso dépasse la simple quête arithmétique des voix. Il cristallise la volonté du Congo de participer, par la culture et l’éducation, à la stabilisation d’un ordre international en mutation – un ordre où l’Afrique, forte de ses aspirations, entend désormais occuper la place qui lui revient.