Une offensive diplomatique d’envergure continentale

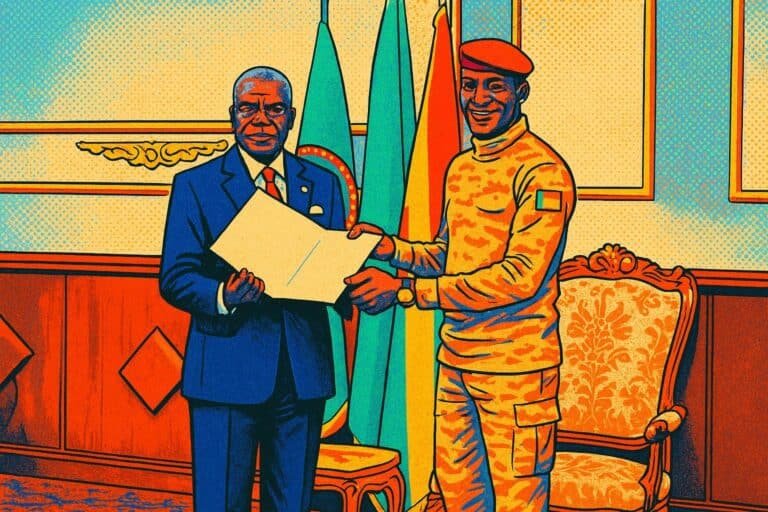

À l’heure où les candidatures au poste stratégique de directeur général de l’Unesco s’affûtent, Brazzaville a choisi de rompre avec la discrétion habituelle. Du 28 juillet au 1ᵉʳ août 2025, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso a parcouru près de 20 000 kilomètres, reliant Libreville, Ouagadougou, Monrovia, Abidjan et Abuja avant de faire halte à Ankara. Chaque escale a été l’occasion de remettre en mains propres une missive du président Denis Sassou Nguesso et de présenter l’argumentaire en faveur du Dr Edouard Firmin Matoko.

Ce « marathon », pour reprendre la formule d’un conseiller présent dans l’avion officiel, prolonge la séquence ouverte une semaine plus tôt par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, dans l’arc australo-indien. Ensemble, les deux déplacements forment un ensemble cohérent : convaincre d’abord les voisins et les alliés naturels du continent, puis inscrire la démarche dans un registre plus large, afin de consolider un socle de voix avant la 43ᵉ Conférence générale prévue à Samarcande.

Le choix Matoko, atout d’expertise et vecteur d’unité

Natif de Pointe-Noire, docteur en communication et détenteur de trois décennies de carrière onusienne, Edouard Firmin Matoko n’est pas seulement « un haut fonctionnaire interna tional », glisse un diplomate ivoirien ; il est « un visage familier des chancelleries africaines ». L’intéressé a occupé la fonction de sous-directeur général chargé de la Priorité Afrique au sein de l’agence onusienne, pilotant des programmes auxquels plusieurs capitales bénéficiaires peuvent directement s’identifier.

Pour Brazzaville, mettre en avant ce profil revient à conjuguer compétence technique et plaidoyer politique. « L’Unesco a besoin d’un dirigeant qui parle la langue des écoles rurales autant que celle des capitales numériques », a résumé Anatole Collinet Makosso à Ouagadougou. L’argument touche particulièrement les pays du Sahel, confrontés à la double exigence de la sécurisation et de la revitalisation de leur système éducatif.

Entre symboles panafricains et realpolitik des urnes

Le ballet des audiences ne se réduit pas à une démonstration protocolaire. Selon plusieurs observateurs régionaux, le Congo a ciblé des États pesant collectivement plus de 20 voix au sein de la Conférence générale. Cette masse critique, si elle se concrétise, placerait d’emblée le candidat congolais dans la course aux deux premiers tours de scrutin, traditionnellement décisifs.

La dimension symbolique n’a pourtant pas été négligée. À Libreville, première étape après la normalisation politique intervenue au Gabon, le geste a été perçu comme une marque de solidarité. À Abuja, la délégation congolaise a présenté ses condoléances pour le décès de l’ancien président Muhammadu Buhari, rappelant que la diplomatie est aussi affaire d’empathie. « Nous parlons à nos frères avant de parler au monde », a insisté le chef du gouvernement sur le tarmac nigérian.

Des retombées attendues pour la jeunesse congolaise

Au-delà de la conquête d’un poste à Paris, les autorités congolaises mettent en avant la perspective d’un « effet boomerang » interne. Si le Dr Matoko accède à la direction générale, Brazzaville espère une visibilité accrue pour ses projets éducatifs, culturels et scientifiques, notamment l’université Denis-Sassou-Nguesso de Kintélé et le plan national pour le numérique éducatif.

Sur les réseaux sociaux, nombre de jeunes Congolais suivent la tournée gouvernementale avec un mélange d’enthousiasme et de curiosité. « Voir notre pays briguer la tête d’une grande institution internationale, c’est un signal positif », témoigne Clémence, étudiante en histoire à l’Université Marien Ngouabi. Pour l’heure, l’appui affiché par les capitales visitées semble confirmer qu’une dynamique régionale est à l’œuvre. Reste à transformer l’essai à Samarcande, où la diplomatie congolaise jouera la partition finale devant 193 États membres.