Un chantier stratégique pour la souveraineté numérique

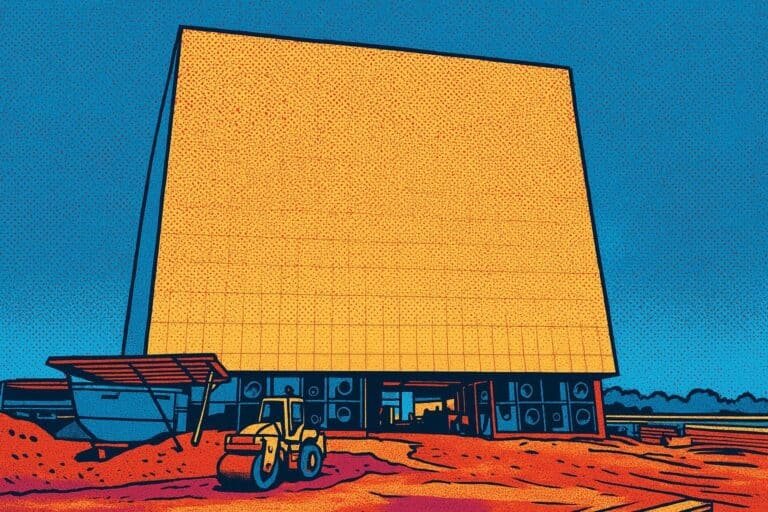

Il suffit de parcourir les allées encore poussiéreuses du site situé au nord de Brazzaville pour mesurer l’ampleur du pari congolais : ériger, en un temps record, la plus vaste infrastructure d’hébergement de données d’Afrique centrale. Sous la chaleur d’août, les armatures métalliques laissent déjà percevoir le dessin d’une architecture pensée pour la redondance énergétique et la sécurité renforcée. Ce Data Center national, fruit d’un partenariat entre la République du Congo et la Banque africaine de développement (BAD), répond à une priorité devenue cardinale dans la diplomatie contemporaine : la maîtrise souveraine des flux numériques.

Dans un contexte continental marqué par la multiplication des cyber-menaces et la dépendance persistante à des serveurs extra-africains, Brazzaville entend se doter d’un espace où pourront être hébergées les données critiques de l’État, des opérateurs économiques et, à terme, des partenaires régionaux. « La souveraineté n’est plus seulement une affaire de frontières terrestres ; elle s’exprime aussi dans la capacité à protéger l’information stratégique », confie un haut fonctionnaire du ministère chargé du numérique, présent lors de la dernière visite officielle du chantier.

La décision d’adosser ce projet à un financement multilatéral permet non seulement de sécuriser les capitaux nécessaires mais aussi de bénéficier d’un transfert de compétences en matière de normes tier III et tier IV. À ce jour, le calendrier reste ambitieux : les autorités ont fixé l’inauguration avant le 28 novembre, date symbolique marquant l’entrée formelle du Congo dans la société mondiale de l’information.

La Banque africaine de développement, partenaire pivot

La BAD n’en est pas à son premier engagement dans l’économie numérique congolaise. Après avoir accompagné la mise en place des dorsales en fibre optique reliant le Congo au Cameroun puis à la République centrafricaine, l’institution panafricaine se positionne une nouvelle fois comme catalyseur. « Nous sommes disposés à suivre le Congo sur tout le spectre de la transformation digitale, des infrastructures jusqu’aux usages », a martelé Léandre Bassole, directeur général pour l’Afrique, lors d’un entretien avec la presse à Brazzaville.

Selon des chiffres communiqués par l’institution, l’enveloppe globale mobilisée depuis 2015 en faveur du secteur numérique congolais dépasse 180 millions de dollars, incluant un volet d’assistance technique portant sur la cybersécurité, la formation des ingénieurs et la normalisation des procédures d’e-gouvernance. Cette approche intégrée illustre la doctrine désormais défendue par la BAD : l’infrastructure physique ne suffit plus ; elle doit s’accompagner d’un capital humain et réglementaire solide.

Pour les autorités congolaises, l’appui de la BAD confère au projet une légitimité supplémentaire auprès des bailleurs et des marchés. Il atteste également de la confiance renouvelée envers la gestion macro-économique du pays, que les partenaires saluent pour sa discipline budgétaire et sa capacité à honorer les contreparties nationales exigées.

Brazzaville 2026 : une vitrine continentale

L’annonce de la tenue des Assemblées annuelles de la BAD à Brazzaville en 2026 agit comme un puissant accélérateur. D’un point de vue diplomatique, l’enjeu dépasse la simple organisation logistique : il s’agit de présenter au reste du continent un symbole tangible de la modernité congolaise. « Les délégués auront l’opportunité de constater in situ ce que signifie l’interconnexion africaine », souligne Léon Juste Ibombo, ministre en charge du numérique.

Les retombées attendues sont multiples. D’une part, la ville bénéficiera d’un réaménagement de ses réseaux électriques et routiers attenants au Data Center, améliorant la résilience urbaine. D’autre part, le pays pourra négocier, avant 2026, de nouvelles coopérations dans le cloud souverain et les services financiers numériques, domaines qui intéressent déjà plusieurs compagnies panafricaines.

Une dynamique d’intégration sous-régionale

Le positionnement géographique du Congo, carrefour entre le golfe de Guinée et l’hinterland centrafricain, confère au Data Center une portée régionale certaine. Les liaisons optiques déjà opérationnelles vers Yaoundé et Bangui tracent le squelette d’un corridor numérique susceptible de s’étendre vers le Gabon, le Tchad et la République démocratique du Congo. À terme, les experts du secrétariat général de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale envisagent un marché unique des données, où Brazzaville jouerait le rôle de nœud d’interconnexion.

Cette perspective est encouragée par les opérateurs télécoms locaux, désireux de réduire la latence et les coûts d’accès aux contenus internationaux. Elle s’accorde aussi avec la stratégie de diversification économique prônée par le gouvernement congolais, désireux de compléter la rente pétrolière par des revenus issus des services numériques à forte valeur ajoutée.

Vers une gouvernance électronique consolidée

Au-delà de l’infrastructure, c’est toute l’architecture institutionnelle de la gouvernance électronique qui se voit renforcée. Le chantier du Data Center a servi de catalyseur pour l’adoption, en conseil des ministres, d’un paquet législatif touchant à la protection des données personnelles, à la signature électronique et à la lutte contre la cybercriminalité. Ces textes, largement inspirés des standards de l’Union africaine, favorisent la confiance des investisseurs et rassurent les partenaires internationaux.

Parallèlement, l’Institut national de la statistique prépare la migration de ses bases sur la future plateforme, ce qui permettra un meilleur croisement des données socio-économiques et une planification plus fine des politiques publiques. Les universités de Brazzaville et d’Oyo, quant à elles, négocient des espaces de calcul pour leurs laboratoires d’intelligence artificielle, preuve que le projet irrigue déjà l’écosystème académique.

Dans une région où la fracture numérique demeure prononcée, le pari congolais ne manque pas d’audace. Il traduit la volonté de faire du numérique un levier de diplomatie économique et de renforcement de la souveraineté. Les observateurs noteront que, pour une fois, la rhétorique de l’intégration africaine se matérialise en câbles, en serveurs et en protocoles, offrant des perspectives tangibles à une jeunesse avide d’opportunités.